Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

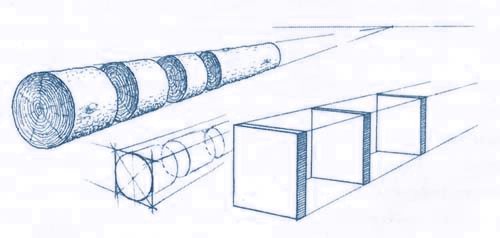

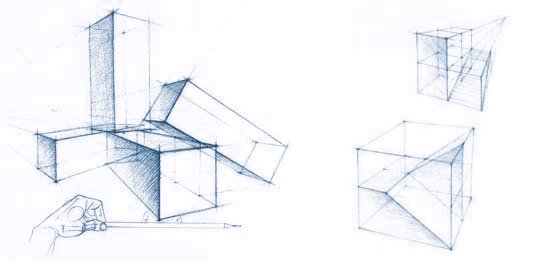

Попробуем понять принцип взаимодействия квадрата и окружности на перспективном рисунке. Научиться проверять правильность квадрата, вписывая в него окружность.

Изобразите горизонтальный и вертикальный квадраты. Проверьте правильность их изображения при помощи вписанных окружностей.

Прежде, чем приступать к выполнению этого задания, внимательно рассмотрите схему на рис. 2.8. Точки касания сторон квадрата к окружности (точки 1, 2, 3, 4) делят стороны квадрата пополам. Средние линии квадрата и его диагонали пересекаются в центре окружности. Противолежащие стороны квадрата и соответствующие им средние линии параллельны и расположены на равном расстоянии друг от друга. Рассмотрите также рис. 2.9. На примере окружности и квадрата во фронтальной перспективе хорошо видно, что центр эллипса и центр окружности – две разные точки. Диаметр окружности, являющийся малой осью эллипса, делится точкой центра окружности на два разных по величине отрезка: ближний к зрителю – больше, дальний – меньше (по закону перспективного сокращения), а точка центра эллипса делит этот же диаметр – малую ось эллипса – ровно пополам.

Проблемы восприятия линейной перспективы. Департамент искусств Даугавпилсского университета, Латвия. Хорошо известно, что форма и размер объектов визуально изменяются, если расстояние объекта от зрителя и положение объекта меняются, но для его разработки требуется конкретная теоретическая подготовка. По этим причинам рисование трехмерных объектов на плоскости изображения требует не только знания их внешних особенностей, но и навыков согласования формы объектов с особенностями визуального восприятия, что позволяет нам представлять объекты «правдиво».

Квадрата в перспективе

Нарисовать в перспективе можно в разной последовательности, например, сначала изобразить одну прямую – сторону квадрата, а затем другую, ей перпендикулярную, отложить на этих прямых от точки их пересечения отрезки, равные стороне квадрата, а затем от полученных вершин достроить остальные стороны, сводя параллельные прямые в точки схода. Или иначе – сначала провести две параллельные прямые, а затем еще две, перпендикулярные двум первым. В любом случае эта задача кажется простой только на первый взгляд. На самом деле слишком много позиций (степень схождения параллельных сторон квадрата, их направления и размеры) рисовальщику приходится определять на основании своего личного опыта, а его, как известно, иногда бывает недостаточно. Именно поэтому правильность квадрата необходимо проверить, например, вписав в него окружность. При любом положении квадрата для того, чтобы вписать в него окружность (в перспективном рисунке – ), необходимо найти точки касания сторон квадрата к вписанной окружности (точки 1 – 4) и определить положение осей эллипса. Если вписанный касается сторон квадрата в заданных точках и симметричен относительно осей, то нарисован верно.

Однако это одна из самых сложных задач рисования. Это требует конкретной теоретической подготовки в построении перспективы. Обзор учебников и справочников по рисунку, опубликованных в разных странах за последние 30 лет, показывает, что сформировался свод правил для линейной перспективы, который является стабильным и интерпретируется аналогичным образом. Однако объяснения практической реализации одноточечной перспективы не вполне логичны. В этой статье рассматриваются некоторые проблемы восприятия перспективы и предлагаются методические рекомендации по реализации линейной перспективы в обучении рисованию.

Горизонтальный квадрат. Нарисуйте горизонтальный квадрат по представлению (рис. 2.10). Найдите точки касания, для этого через точку пересечения диагоналей проведите прямые, параллельные сторонам квадрата и уходящие с ними в одну точку схода (рис. 2.11). Окружность, лежащая в горизонтальной плоскости, изображается на перспективном рисунке в виде эллипса с вертикальной и горизонтальной осями. Проведите через точку пересечения диагоналей вертикальную линию – малую ось эллипса. Большая ось эллипса перпендикулярна малой оси и проходит через точку, смещенную от пересечения диагоналей квадрата (центра окружности) ближе к зрителю (рис. 2.12). Таким образом, мы получили две оси эллипса и четыре точки, определяющие его габариты. Продолжите рисунок: сначала легкими движениями карандаша наметьте эллипс, затем уточните линию, добиваясь того, чтобы она действительно касалась сторон квадрата в точках 1, 2, 3, 4 (рис. 2.13). Проверьте симметричность полученного эллипса относительно его осей.

Ключевые слова: исторический трактат, перспектива, линейная перспектива, описательная геометрия, методическая рекомендация. Много веков назад западные художники наблюдали закономерности зрительного восприятия, и к 15 веку итальянские художники собрали важный опыт в воспроизведении своих наблюдений посредством рисования, живописи или скульптуры. Этого было достаточно, чтобы обеспечить структурирование опыта и знаний в когерентной системе. Это начало науку объяснять и теоретизировать определенные формы изображения, связанные с визуальным восприятием мира - «перспектива» - значит способность правильно видеть.

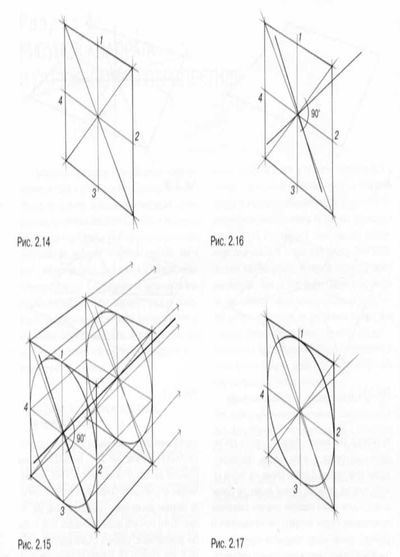

Вертикальный квадрат. При вертикальном положении квадрата точки 1, 2, 3, 4 найдите, как и в предыдущем примере: проведите через точку пересечения диагоналей квадрата прямые, параллельные его сторонам (рис. 2.14).

Несколько сложнее определить направление осей эллипса. Чтобы это сделать, представьте, что изображаемый эллипс является основанием цилиндра, лежащего на горизонтальной плоскости (рис. 2.15). Ось цилиндра на перспективном рисунке всегда перпендикулярна большой оси эллипса основания и совпадает с его малой осью. Проведите ось цилиндра через точку пересечения диагоналей квадрата. Направление этой оси можно определить, опираясь на опыт рисунка с натуры. Задача значительно упрощается в том случае, если вертикальный квадрат, в который вы вписываете окружность, является гранью куба. Тогда ось цилиндра (она же малая ось эллипса) параллельна горизонтальным ребрам куба и на рисунке идет с ними в одну точку схода. Таким образом, мы определили положение малой оси эллипса. Большая ось будет ей перпендикулярна и пройдет через центр эллипса, смещенный от пересечения диагоналей (центра окружности) ближе к зрителю (рис. 2.16). На двух осях и по четырем точкам касания изобразите эллипс (рис. 2.17).

Не случайно Джованпаоло Ломаццо как-то утверждал, что он скорее умрет, чем не обратит внимания. После «открытия» область была исследована учеными, психологами, архитекторами и преподавателями искусства, которые теоретически изучили перспективу, вытекающую из творческой практики художников эпохи Возрождения, и более точно назвали ее «линейной перспективой». Изменения произошли по мере развития и использования теорий как практических рекомендаций для рисования.

Обзор учебников и других ресурсов по рисунку, опубликованному в разных странах за последние 30 лет, показывает, что свод правил для линейной перспективы развился и стабилен, когда ряд авторов поддерживает общее согласие. Однако есть некоторые исключения, например, практические реализации одноточечной перспективы.

На рисунках, иллюстрирующих последовательность вписывания окружности в горизонтальный и вертикальный квадраты, представлены идеальные ситуации. В действительности эллипс, вписанный в квадрат, часто получается несимметричным относительно осей, а потому его приходится уточнять и, как следствие, изменять очертания квадрата. В этом случае работа идет как бы методом последовательных приближений и уточнений, что трудно и долго. Часто на рисунках остаются не вполне правильные квадраты и не вполне правильные эллипсы, а лишь фигуры, близкие к ним.

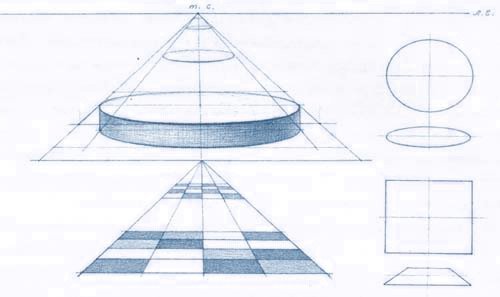

Параллельная перспектива цилиндра

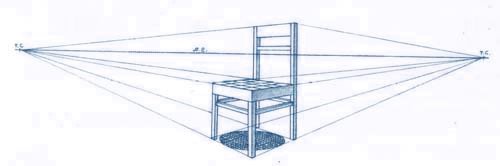

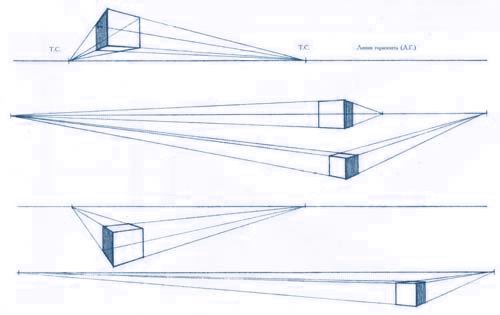

В этой статье рассматриваются различные аспекты исследований линейной перспективы, продолжающие обсуждение сущности и проблем восприятия мира в перспективе. Линейную перспективу можно разделить на три типа: одноточечные, двухточечные и трехточечные. Одноточечная перспектива. На рисунке 1 показано, как линии, которые параллельны друг другу, и отступают в глубину картины к горизонту, будут встречаться в одной точке схода на линии горизонта.

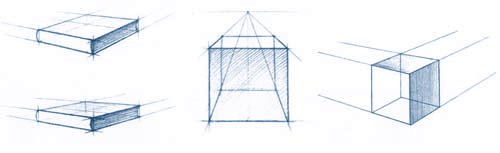

Обратите внимание, что во всех случаях высота и ширина ящиков всегда параллельны плоскости изображения. Аналогичные определения можно найти и в ряде учебников. На рисунке 2 показано, что когда две или три стороны куба видны, а все стороны куба отступают в пространственной глубине, линии направляются в две точки схода.

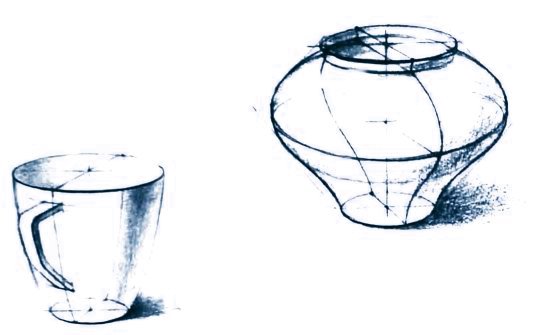

Правильный эллипс нарисовать легче, чем построить правильный квадрат в перспективе. Именно поэтому современная методика предлагает не проверять и исправлять подобным образом уже нарисованные квадраты, а строить их, описывая вокруг окружности.

Линейная перспектива

— точная наука, которая учит нас изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимся изменением их величины, очертаний и четкости, обусловленных степенью отдаленности от точки наблюдения.

«Перспектива» (от латинского «pcrspicerc

») в переводе означает «смотреть сквозь, правильно видеть».

Трехточечная перспектива. Рисунок 3 показывает, что, когда мы рассматриваем объект как из вида сверху, так и снизу, мы, скорее всего, рассматриваем его в трехточечной перспективе. Точка, где пересекаются вертикальные линии, - это положение третьей точки исчезновения.

Конструкция объекта в соответствии с правилами двухточечной перспективы не вызывает особых сомнений. Таким образом, передняя плоскость, которая параллельна плоскости изображения, может быть нарисована, а стороны выполнены обратно от углов до точки схода. Подумайте о каждой стороне как о прямоугольной плоскости, возвращающейся в космос. Твердое тело на прямоугольной основе также может быть показано слева или справа от точки схода, показывая другую сторону.

Чтобы понять значение этого термина, попробуем рассмотреть с определенной точки зрения закономерности перспективного изменения формы одного или группы предметов, видимых через прозрачное стекло, поставленное на некотором расстоянии. Здесь линии очертании видимых объектов точно проецируются на плоскость стекла. Для наглядности проекцию их очертания можно обвести жировым карандашом, тушью иди другими изобразительными средствами, которые дадут правильное перспективное изображение на плоскости стекла. Подобным методом довольно часто пользовались художники и архитекторы Ренессанса. Такой опыт можно проделать через оконное стекло, для чего предварительно выбрать какой-либо объект.

Традиционные ошибки в построе¬нии цилиндрических форм в перспективе

На мой взгляд, реализация одноточечной перспективы с видимой боковой плоскостью не была правильно истолкована. Рассмотрим пример рисунка куба в положении, когда одна сторона плоскостей видна, а горизонтальные края передней стороны не имеют точки схода.

Щипанов, пишущий об одноточечных перспективных методах построения, отмечает: «Для куба, который расположен под углом от центрального луча, всегда будет видна одна дополнительная боковая плоскость» и описывая конструкцию двухточечной перспективы, он дает следующее определение: «В двухточечной перспективе положение линий куба отступающих плоскостей направлено на две не одну точку схода». Внимательное чтение обоих определений вызывает следующие сомнения: если куб расходится на одной стороне центрального визуального луча, это означает, что куб уже находится в позиции с двумя точками?

Рис. 1

Возникновение перспективы как науки относится к эпохе Возрождения, что было связано с расцветом реалистического направления в изобразительном искусстве. Созданная система передачи зрительного восприятия пространственных форм и самого пространства на плоскости практически разрешила стоящую перед художниками и архитекторами проблему. Плодами данной науки мы пользуемся по сей день.

Урок рисования. Одноточечная, двухточечная и трёхточечная перспектива

Арнхейм решает это следующим объяснением: чтобы увидеть боковые плоскости физического объекта, зритель должен смотреть с некоторого бокового угла. В этих условиях все стороны, включая переднюю сторону, должны выглядеть искаженными. Когда лобовая сторона видна в форме квадрата, это означает, что зритель смотрит на объект перпендикулярно и что ни одна из боковых плоскостей или верхняя плоскость не должна быть видимой. Изменяя угол рецессии, боковые плоскости становятся видимыми, и в этом случае невозможно увидеть фронтальный квадрат.

Архитектор Филиппо Брунеллески первым нашел способ оптико-геометрических построений, производя сечение зрительной пирамиды Евклида картинной плоскостью и получая тем самым перспективное изображение предметов. Огромный вклад в область перспективы внесли художники эпохи Возрождения. Так, например. Альбрехт Дюрер применил геометрию объемных тел и теорию линейной перспективы для построения фигуры человека в пространстве с учетом сложных ракурсов и движений. Леонардо да Винчи был блестящим теоретиком в области перспективы и участвовал в разработке учения о пропорциях и перспективного пространства. Великий педагог, воспитатель и учитель академического рисунка П.Чистяков писал, что умение рисовать и писать, тонко знать перспективу необходимо при любом таланте: «Все существующее в природе и имеющее какую-либо форму подлежит законам перспективы. Умея применять законы перспективы, вы можете нарисовать все неподвижное в натуре верно ». Серьезное внимание уделял целенаправленным поискам в области закономерностей видении натуры на основе перспективы Л Т.Венецианов и многие другие русские художники, архитекторы и искусствоведы.

Построение пирамиды и конуса в косой перспективе

Рассмотрим еще один пример о одноточечной перспективной конструкции. Теперь поместите два квадрата на стол, используя ту же самую точку схода. Рисунок 4 показывает, что в одноточечной перспективе конструкция таблицы правильно рисуется, однако, в соответствии с Арнхеймом, чертеж двух коробок должен выполняться с двухточечной перспективой. Это можно проверить небольшим экспериментом - поместив на стол большой ящик, как на рисунке. Затем с помощью визуального метода измерения можно определить пропорцию между высотой первого и второго угла стороны ближайшего бокса, В процессе этого эксперимента можно утверждать, что левый угол больше правого.

Рис. 2

Открытие точных законов перспективы позволило художникам и архитекторам более правдиво изображать на плоскости формы видимого мира. Студентам очень важно знать эти законы, хотя теоретическое знание еще не означает умения рисовать с натуры. так же как и знание анатомии не научит рисовать фигуру человека. Не исключено, что студент, который обладает хорошим глазомером, но не знает законов перспективы и анатомии, справится с натурой лучше, чем тот, кто обладает этими знаниями, но не имеет хорошего глазомера.Разумеется, лучше, если студент будет обладать и хорошим глазомерам, и знаниями. Здесь уместны слова П.Чистякова; « Сила художника в знании. Творчество без знания — тля».

Поэтому рисование куба, расположенного под углом вне центрального луча зрения в одноточечной перспективе, когда его две или три стороны видны, не логично. В «Новых эссе в психологии искусства» Арнхайм предполагает, что наблюдатели обычно видят, что параллельные линии сходятся, но в определенных условиях, например, если объект просматривается с большого расстояния, параллельные линии могут фактически казаться параллельными.

Правильность определений может быть легко протестирована в следующем эксперименте. Закрепите горизонтальный лист бумаги или кусок обоев на стене. Стенд, стоящий перед бумагой, но на одном конце бумаги, на расстоянии 3 м, оцените пропорции обоих концов бумаги, используя ранее упомянутый визуальный метод измерения. Затем отступите назад еще на 3 м и используя тот же метод измерения, вы увидите, что видимая разница уменьшилась.

Теоретические знания о перспективе необходимы как художникам, так и архитекторам при работе непосредственно с натурой для ясного представления изображаемых ими предметов на плоскости, чтобы предметы воспринимались глазами зрителя правдиво и убедительно (рис. 3-6 ).

Рис. 3

Таким образом, одноточечная перспектива возможна при нанесении трехмерного объекта в положение, когда боковые плоскости не видны, или это может быть оправдано, например, при изображении комнаты или городского пейзажа, где объекты расположены на значительном расстоянии от зрителя.

Но даже рисунок комнаты, как на рисунке 6, относительно корректен в отношении особенностей зрительного восприятия. Собственно, мы воспринимаем объекты, помещенные в комнату в «естественной перспективе», как показано на рисунке. В тональном оформлении комнаты художник пытался представить объекты, видимые краем глаза, влево и вправо, кроме того к пространству впереди. Диван в действительности параллелен столу. При определенных типах перспективного рисунка задняя часть дивана и край стола, которые находятся под прямым углом к половицам, будут нарисованы вдоль одной и той же горизонтальной линии.

![]()

Очень важно, чтобы студенты осваивали не только теорию перспективы, но и приемы построения, а так же ясно представляли себе положение предметов в пространстве и их проекцию на плоскости (картинная плоскость).

Здесь они находятся под углом друг к другу, потому что именно так вы их видите. Точно так же центральный луч поперек потолка на самом деле прямолинейный и будет нарисован таким образом в соответствии с обычной перспективой, но когда вы смотрите на него, он кажется изогнутым.

В дополнение к этому, во многих случаях одноточечная перспектива может привести к серьезным искажениям. Например, в «Основах рисования» можно прочитать, что цилиндр искажен, потому что точка схода слишком далека. Искажение происходит из-за того, что форма выпала из нормальной плоскости обзора и, чтобы увидеть ее, вам нужно либо изменить угол обзора, либо сделать его в двухточечной перспективе. Пример этого можно увидеть на рисунке. Цилиндр не выглядит «неправильным», но он не убедителен.

Суть данной теории заключается в умении убедительно изображать предметы в соответствии с нашим зрительным восприятием видимых форм в пространстве, то есть перспективно на глаз, не прибегая слишком часто к уже усвоенным правилам и приемам изображения в линейной перспективе. Поэтому, при рисовании с натуры прежде всего следует пользоваться так называемой наблюдательной перспективой (глазомером), а знания основных законов линейной перспективы могут быть использованы при необходимости.

Как можно объяснить несоответствия одноточечной перспективы студентам? Обратимся к примеру на рис. 9, который представляет собой рисунок того же куба в одноточечной перспективе, расположенный на разных расстояниях от зрителя, но на том же расстоянии от линии горизонта. Этот пример показывает, что внешний куб похож на призму.

Фактически, внешний куб напоминает призму, и это связано с несовершенством одноточечной перспективы. Описательная геометрия дает четкий ответ на этот вопрос. На этом чертеже края горизонта боковой стороны куба тянутся длиннее вертикальных и горизонтальных краев фронтальной стороны, которые изображены в натуральном размере. Из основ описательной геометрии мы знаем, что отрезок отступающей прямой всегда будет казаться короче его фактической длины. В этом же примере объясняется искажение цилиндра.

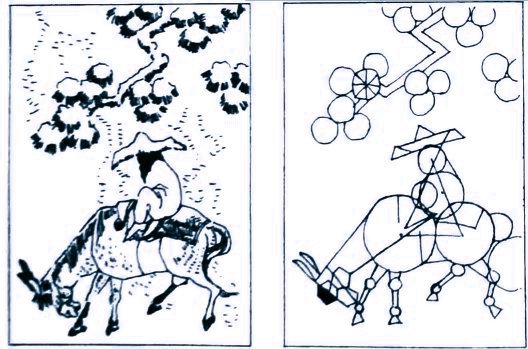

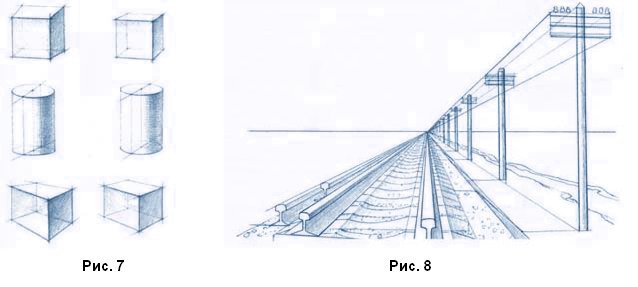

Незнание законов перспективы в работе над рисунком с натуры и без нее, как правило, приводит к явным и порой невероятно нелогичным нарушениям в рисунке. На рис.7 , слева, геометрические тела изображены неправильно, в так называемой обратной перспективе, а также в чрезмерном перспективном искажении. Чтобы избежать подобных нарушений, попробуем разобраться, как мы воспринимаем предметы в пространстве. Речь пойдет о элементах наблюдательной перспективы. Рассмотрим основные правила этого зрительного явления.

Изучив из учебников, которые формируют основу учеников одноточечных перспективных рисунков в случае куба, студенты также неправильно рисуют конструкцию многогранных форм с боковыми плоскостями видимости. Их убеждение может быть изменено только путем приобретения основ описательной геометрии.

Определение линейной перспективы

Дирера, изображающей своеобразное устройство для правильного воспроизведения перспективы в рисовании от природы, созданного автором. Эта гравюра изображает художника, рисующего картину и просматривающего сцену одним глазом через конкретное устройство с отверстием и рамой, покрытой сеткой из квадратных узлов. Рама с сеткой расположена на такой длине от отверстия, что позволяет полностью видеть раму и фигуру без поворота головки, например. без переноса точки зрения.

Все наблюдаемые предметы и явления мира в силу особенности восприятия человеческого глаза предстают перед нами в измененном виде.

Проиллюстрируем сказанное примером. Держа книгу в вытянутой руке в фронтальном положении, заметим, что размер книги не меняется. Однако стоит ее наклонить в горизонтальном направлении, как мы отмечаем разницу в видимых размерах: дальняя часть книги по отношению к ближней кажется меньше. Если книгу положить на стол и наблюдать ее с различной высоты, мы заметим разницу в ее кажущихся очертаниях: прямые углы книги будут казаться искаженными, т.е. два угла - тупыми и два - острыми. По мере увеличения высоты наблюдения видимая площадь книги будет как бы больше. Если приблизить точку зрения к плоскости стола, книга покажется более длинной, а ее толщина приблизится к истинной величине (т.е. видимой остается только толщина предмета).

Любые предметы, независимо от формы, при подобном рассмотрении будут казаться измененными. Наиболее наглядно это можно наблюдать на примере железной дороги со столбами, стоящими вдоль нее (рис.8

).

Железная дорога, по мере ее удаления, воспринимается нами в сокращенном виде, на линии горизонта сходится в точку или совсем исчезает. Так же и столбы, удаляясь, выглядят все меньше и меньше, постепенно исчезая из поля зрения. При этом мы знаем, что в действительности перед нами параллельные линии, которые никогда не сходятся. Аналогичному кажущемуся сокращению и изменению подлежит все, что мы видим в окружающем нас мире: предметы, вещи и явления. Если рассмотреть длинную доску, то по всей ее длине мы обнаружим кажущееся сокращение, причем сокращение формы доски видится по всему размеру сечения. Обратите внимание на столы, мебель, стулья. Все они подчинены одному закону, который называется перспективным сокращением форм в пространстве.

Любые предметы, независимо от их формы и величины, по мере удаления от точки наблюдения сокращаются, а по мере приближения - увеличиваются. Находясь в начале длинного коридора, мы видим его сокращенную форму. Приближаясь к концу коридора, замечаем, как форма его увеличивается, а на противоположном конце - сокращается. В действительности же размер коридора не меняется, он одинаков на всем протяжении.

Видимые изменения формы подчинены определенным законам. Наука, изучающая эти законы, называется линейной перспективой и относится к разделу начертательной геометрии. Знание законов линейной перспективы дает возможность правильно изображать предметы на картинной плоскости в соответствии с нашим зрительным восприятием видимых форм в пространстве, способствует выработке навыков такого изображения. Для овладевающих основами изобразительной грамоты вполне достаточно знать самые общие законы перспективы.

Рассматривая теорию линейной перспективы, мы ознакомимся с такими понятиями и терминами, как линия горизонта, линия схода, точка схода, картинная плоскость. На рис 9

наглядно показаны приемы и правила изображения простых геометрических форм на плоскости в линейной перспективе.

Итак, рассмотрим перспективные изображения предметов на плоскости. Наше зрительное восприятие реалистично и по природе своей перспективно, следовательно, такой рисунок представляет в графическом выражении натурный образ. Наиболее полное графическое выражение, соответствующее природе зрительного восприятия предметов и явлений, достигается их перспективным рисунком. Выше уже говорилось о том, как предметы представляются зрению человека, иначе говоря, речь шла о наблюдательной перспективе, без которой нельзя выполнить ни одного рисунка с натуры. Обладая этими сведениями, рисовальщик избавится от грубейших ошибок, которые неизбежно привели бы к бездумному, слепому копированию видимых предметов.

Приведем некоторые примеры. Два одинаковых предмета одной величины на различном расстоянии от глаз покажутся разными: тот, что ближе к глазу - больше, другой, тот что дальше, меньше. По мере удаления предмет будет казаться меньше, чем ближний и наоборот. Это хорошо прослеживается на примере с удаляющимся и приближающимся поездом. Подобные явления мы наблюдаем всюду, где четко проявляются перспективные закономерности. Например, изображенные рельсы, столбы, дороги мы видим устремляющимися вдаль до пределов видимого пространства, как бы сходящимися в одной точке. То же мы наблюдаем при изображении зданий, окон, дверей, карнизов. Все горизонтальные линии, если продлить их, сойдутся к точкам на линии горизонта. Отсюда становится очевидным одно из важнейших правил перспективы: параллельные линии предметов на картине сходятся в одной точке. Точки, где сходятся удаляющиеся от нас параллельные линии, называются в перспективе точками схода.

Необходимо отметить одно важное правило: горизонтальные параллельные линии на картинной плоскости имеют одну точку схода на линии горизонта. При наблюдении вид предмета в значительной степени зависит от выбора точки зрения (слева, справа, сверху, снизу). Следовательно, значительную роль при наблюдении играет высота точки зрения - горизонт. Представим такую картину: море или степь, где горизонты четко разграничиваются, хотя это кажущаяся разграничительная линия моря и неба, земли и неба.

Горизонт легко определить при помощи воды, налитой в любой прозрачный сосуд. Здесь горизонтальная поверхность воды находится на уровне глаза и указывает высоту горизонта относительно окружающих предметов и явлений. Или, не менее удивительно и то, что линия горизонта все время находится на уровне глаза, в каком бы положении мы не оказались. Стоит нам сесть, встать, лечь, подняться на вершину, спуститься вниз и т.д. - всюду мы видим горизонт. Это значит, что горизонт меняет свое положение в зависимости от положения смотрящего. Словом, где глаза, там и горизонт.

Перспективный горизонт - это воображаемая горизонтальная линия, которую принято называть линией горизонта. Она играет основную роль в перспективном построении изображения. Чтобы получить правильное перспективное изображение формы предмета, рисовальщик должен установить линию горизонта и на ней определить точки схода.

Перед нами изображаемый предмет - куб. Там, где намечена линия горизонта, определена точка схода. Осталось только направить к ней все линии сторон куба.

Наблюдая за кубом, стоящим ребром к зрителю, отмечаем, что все его стороны находятся в перспективном сокращении по отношению к рисующему. Заметим, что на линии горизонта лежат две точки схода. Одни стороны сходятся к правой точке схода, другие - к левой. Как видим, второе перспективное изображение, в отличие от первого, имеет две точки схода. Перспективные изменения сторон и местоположение точек схода в рисунке определяется на глаз. Точность определения зависит от степени развития глазомера рисующего.

Успех в работе над рисунком во многом зависит от знания правил перспективы и умения применять их на практике. Это позволит студентам в дальнейшем изображать любой предмет с натуры убедительно и верно.

На рис.10 изображен в перспективе обычный одноэтажный, видимый с угла, дом на уровне человеческого роста. При этом линия горизонта пересекает стены дома на уровне глаза рисующего, так что горизонтальные линии одной стены уходят к одной точке схода, а линии другой стены ~ к другой. Чтобы найти перспективную середину стены, нам необходимо пересечь ее плоскость диагоналями. Получим точку пересечения, через нее проведем вертикальную линию - ось стены, которая делит стену пополам. Обратим внимание (рис.11 ) на дом, который стоит на небольшом возвышении (т.е. когда рисующий смотрит на дом снизу). Следующий дом (рис.12) просматривается рисующим с возвышения, возможно, с высоты многоэтажного дома, горы и тому подобное.

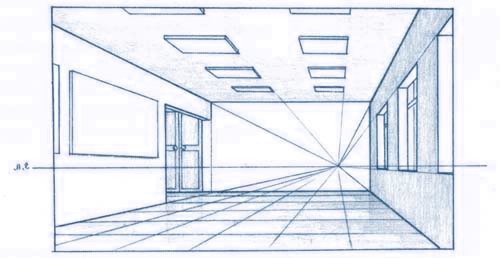

На рис.13

изображен интерьер в перспективе. Сидя прямо, несколько сместившись от середины помещения, смотря на одну из его стен, мы видим, что все уходящие от нас параллельные линии стен, потолка, пола, сходятся в одной точке схода на горизонте.

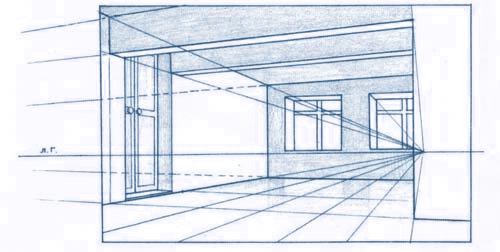

На другом рисунке интерьера (рис.14

) видны только две стены, у которых свои точки схода на горизонте. Это бывает в том случае, когда рисующий смотрит, сидя лицом к углу помещения.

Следует обратить внимание на такие частые ошибки, при которых изображенное помещение воспринимается слишком глубоким, неправдоподобным, а прямые углы предметов не кажутся таковыми. Это происходит, когда рисующий помещает в картинную плоскость изображение большего размера, чем может охватить зрительно.

Возможности человеческого глаза ясно видеть предметы ограничены в пределах угла 30°-35°. Сложность рисования интерьеров заключается в необходимости вводить коррективы в перспективное построение в соответствии со зрительным восприятием изображаемого помещения. Иногда при изображении интерьера или экстерьера можно применять два горизонта, следовательно, несколько точек схода. Это целесообразно в том случае, когда при обычном горизонте фронтальная стена кажется недостаточно масштабной, а необходимо показать ее более значимой. Если изображается экстерьер с широким охватом пространства архитектурного ансамбля, то и в этом случае возможно применение нескольких точек схода. Это связано с в необходимостью избежать стремительного перспективного сокращения изображаемых объектов при одной точке схода. Линия горизонта при изображении интерьера в перспективе для большей естественности рисунка должна быть: для низких помещений на уровне глаз сидящего рисовальщика, для высоких - на уровне глаз стоящего человека.

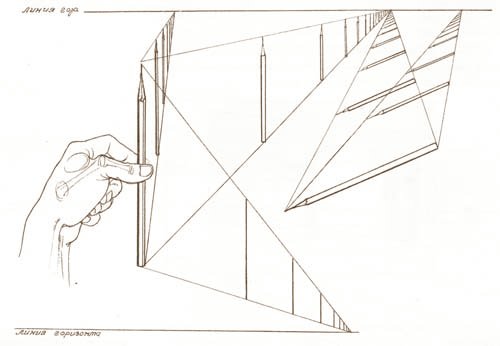

На рис.15 показан карандаш в перспективном изображении с точками схода. Намечены две линии горизонта. По существу, линия горизонта одна. Карандаш находится в вертикальном и наклонном положениях. Когда смотрим на карандаш с верхней линии горизонта, параллельные линии, исходящие от основания и от кончика графитного стержня, идут к одной точке схода. Так же независимо от уровня линии горизонта и положения карандаша в пространстве мы видим, что все параллельные линии сходятся к одной точке схода.

При рисовании с натуры необходимо правильно определить угол наклона горизонтальных линий, направляющихся к линии горизонта. Лучше всего, чтобы предмет располагался ниже уровня глаз или, наоборот, выше, таким образом, чтобы луч зрения не был перпендикулярен ни к одной из его боковых граней.

Горизонтальные ребра предмета мы будем воспринимать идущими сверху вниз или снизу вверх, в зависимости от их ракурса к линии горизонта. В этом случае пользуются давно распространенным механическим приемом определения углов наклона предмета. Необходимо, держа карандаш в вытянутой руке строго в горизонтальном положении и перпендикулярно к лучу зрения, подвести его к нижней точке угла предмета. При этом мы увидим углы наклона горизонтальных ребер предмета. Их степень наклона легко определяется на глаз посредством описанного приема (рис.16 ). В соответствии со степенью наклона горизонтальных ребер следует построить эти углы на рисунке, проведя на месте карандаша горизонтальные прямые.

Перспективное построение группы предметов. Каждый предмет имеет свою точку схода на линии горизонта